����ĸ�����Vϵ�c���Ļ��Ķ�S�U�

2025-09-07 22:17:22 ��Դ�� ؟(z��)�ξ�����t

����---����ĸ�����Ļ���(n��i)�����|(zh��)

��������ĸ�����Ϲ���Ԓ���f�r���������҇�������һλ����ʼ�棬���c��ԭ����������ײ��������������(j��ng)�v�ˏİ��˰�F�IJ������I(l��ng)�������f��Ą�(chu��ng)��Ů�����߾��@λ��Ů��֮�ף��ٵ����g��ĸ�Ķ���D(zhu��n)׃����������“ĸ�۱�������ƽ���������F�L�����F�A�H��”���Ļ���(n��i)�����|(zh��)���v��(j��ng)ǧ��e�����ɞ����A������y(t��ng)�Ļ�����Ҫ�M�ɲ��֣����d�����vʷ��(n��i)���c����������ں��{�ɰ�������Ļ�������ռ��(j��)��Ҫ��λ���ǃɰ�ͬ�����е��Ļ���̖�c����������

��������ĸ���ַQ“���ؽ�ĸ”“��ĸ”“��ĸ”����“��ĸ����”�������A������Ԫ���ڵ��Ļ��wϵ��������ͬ�vʷ�A�ε�����ĸҲ���x���˲�ͬ��ɫ�����H���h�ŕr���挍���ڵĚvʷ�����c�������I(l��ng)��Ҳ���Ϲ���Ԓ�wϵ��һλ��߶�������Ů����ͬ�rҲ�ǵ��������wϵ�е�Ů��֮�����ǚvʷ������Ԓ�����ڽ̻��������ĵ��͡��������ݻ��c�vʷ���Ļ���������˼��ϢϢ���P(gu��n)����ӳ�˲�ͬ�r�ڵ��Ļ��^������������

����һ��ǧ��Ů������ĸ����Ěvʷ��׃

�������҇��vʷ��������ĸ������׃؞�����A�����M�����Ϲŕr�����黢�X��β���������I(l��ng)���D�v��o�����ؕr�ڡ�ɽ����(j��ng)�����ݻ����(zh��)�ƞ�(z��i)�����̵�����Ů�����h���������A�鄓(chu��ng)��ĸ���c�L�������������d������y(t��ng)�I(l��ng)Ů�ɵ�������“��ĸԪ��”�������Խ����g�����Єt�����Ȑۜغ��“���gĸ��”������R������������������ͬ�vʷ�r��չ�F(xi��n)�IJ�ͬ����ʹ����ĸ����Ԓ���vʷ�c�Ļ��Ľ����о��ж��ظ�����

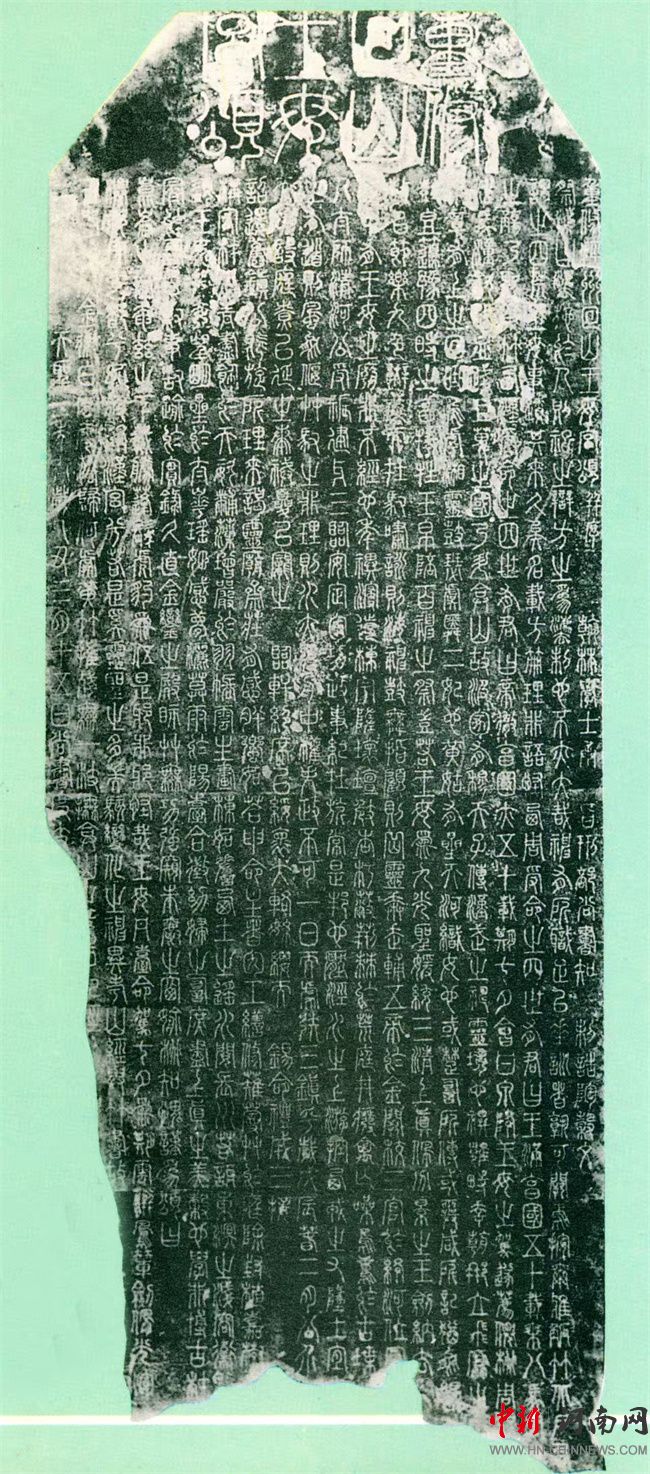

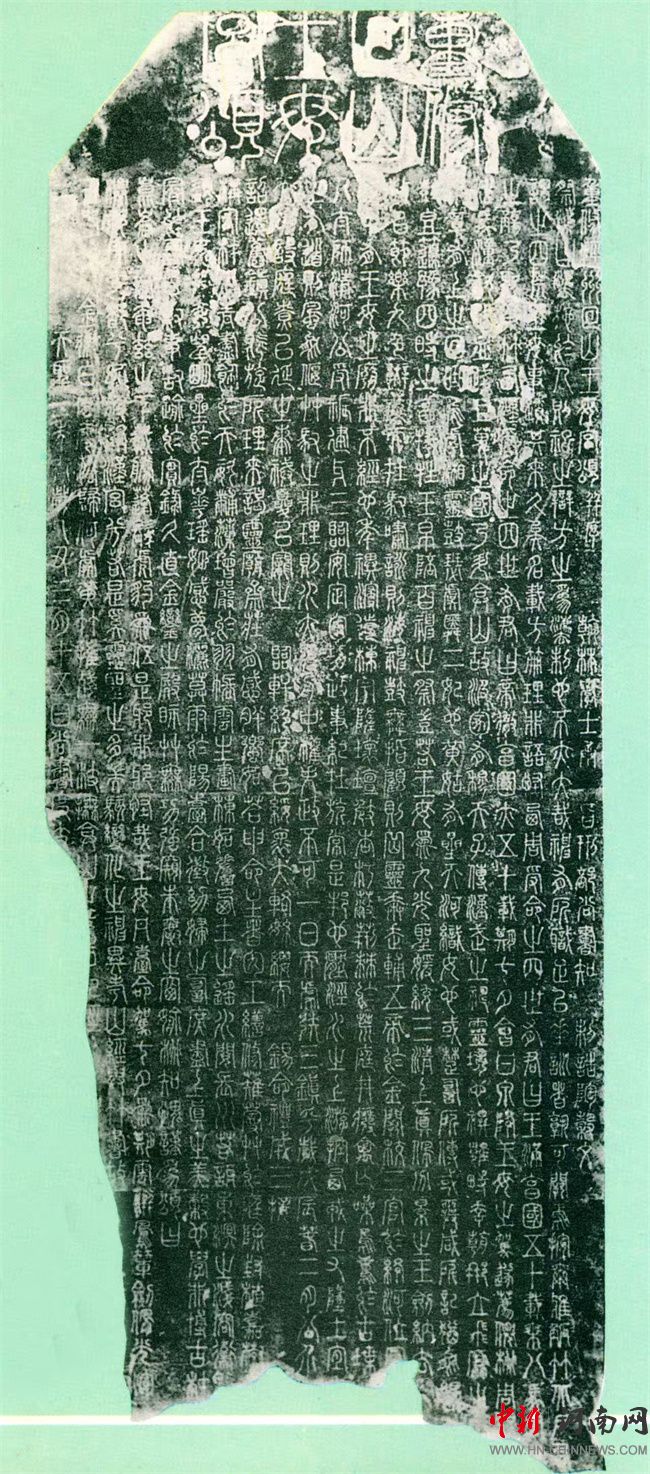

������һ������ĸ�Dz������I(l��ng)�c�����Ň����p��ָ�Q���w�F(xi��n)�����������̎�ărֵ�^����������г��F(xi��n)��“��ĸ”һ�~�����J��������ĸ�����ڷQ�^����ɽ����(j��ng)��������“����ĸ�����������β���X���Ƈ[����l(f��)����”����Ҋ���ؕr����ĸ������������˵��Πͬ�r���ЫF�ε��ⲿ�����������Ϲŕr�����������I(l��ng)ͬ�rҲ���“���˾”������“��β���X���Ƈ[����l(f��)����”���Ϲŕr������ĸ�����c���ͨ�ĈD�v��ɫ���ݡ������ԁ������ϵȌW(xu��)�߿��C������ĸ����“��Ԫǰ3000�����һ��S��ꃸʸ�ԭһ���ֻ����ֵĄe�Q”���ЌW(xu��)���J���ԛܴ������ģ������h�x�r��“����ĸ��”�������Ό��w��Ҋ���o��֮�桶����·ጵء����t��“����������������ĸ���������^֮�Ļ�”��ӛ�d����֪�@���“����ĸ”������������F(xi��n)����ָ���������Ň��������I(l��ng)�ķQ̖�����dž�һ�������@Ҳ�ͽ���������ܿ�Խ���Ϲŕr�����m(x��)���������r�ڵ����L�vʷ�S�����ġ�����o�꡷������Yӛ�����Е�������ȕ���ӛ�d��Ҋ������ĸ�ݻ�����һ�����g���������������������������“����”������߅“����”����O���l������������Ѳ�c����ĸ�ڛܴ�“���،���”��ӛ�d��Ҋ�ڡ������ӂ�����������ҕ�����ڲ����⽻��ʷ��ͶӰ��

��������������ĸ�DŽ�(chu��ng)��Ů�����������ľ�������������A���������ڵ������^����ɽ����(j��ng)·�������(j��ng)��ӛ�d“����֮�ϣ���ɳ֮�I����ˮ֮��ˮ֮ǰ���д�ɽ����Ի����֮�����������滢����������β����……���˴��٣����X���б�β��Ѩ̎����Ի����ĸ��”���@��������ĸ�ɞ�������֮������ˡ���������Ԓ�б�ҕ��“���֮�~”������������S�ģ�Ҳ���f�����l(f��)��Դ�^������֮��“�f��M��”��������ĸ����ɞ鄓(chu��ng)��Ů�������ɽ�����˴����˻��A(ch��)�����ˡ������ӂ��������������������ֲ��䣬����������ɽ���L������ĸ���˕r����ĸ�ѽ�(j��ng)�����˸�������_���A����������ʼ�������Ů�����ζ�����C�ܴ������Ą�(chu��ng)�����f�У�����ĸ�Ԍ�ᘄ��_������ጷ�����֮���������֦մ�����˵Ĺ������ְ�����“��ض��_”“�����f��”��ԭʼ�������䄓(chu��ng)������c�丸�_����Ů�z�������˵���Ԓ�γɺ���(y��ng)�������̲��o��“��ĸ”�c“�|ĸ”�Č��Q�������������ѱ��{����ԭ�Ļ������������^��������λ����ԭ��������o��������A������������Դ����������籾�|(zh��)�����˼����

��������������ĸ�ǵ����wϵ�е�Ů��֮�����w�F(xi��n)�������Ļ�“��ƽ��”�ĺ��C�������ڵ����Q����������ĸ�����Ů�z��锵(sh��)������Ϲ�Ů����Ԓ�����(y��u)�ȱ����̽Ӽ{�������m��(y��ng)�Ը��������h�r�ڣ����“��β���X”�İ��˰�F�ΑB(t��i)���ܞ�“�������\����^��”��Ӻ��Ů�����ϳ��պ뾰�����`λ�I(y��)�D�������О�ڶ��A“Ů��λ”֮�����ƴ���ܭ�Ǽ���䛡��Q���“Ů��֮��”���y(t��ng)�I(l��ng)ܭ���ɾ�������Ů���I(l��ng)�䣬���λ�H����“����”���y(t��ng)�I(l��ng)����ʮ�����еõ�Ů�ԣ���ؓ؟(z��)�O(ji��n)�챊���О����P�Ƒ͐��������ڵ���(j��ng)�ط����硶�������ΈD�����`����������h��������@�����(j��ng)����֮؟(z��)�����g�����У�����(zh��)�Ʋ���ˎ�c������x���ű��L�ۡ�ƽ��֮Ը���@һ���౻�������{���ԝh����ەr������ĸ���ٷ������������ƴ��r��������ĸ���뱻�{��ٷ��x�����@�����ό��������ʥ�ԡ����Й�(qu��n)����(d��o)�Ă��y(t��ng)�����������ĸ�܉�����Ů���I(l��ng)�䣬�c�|��������ʴ�ۣ����Q����ͬ��(zh��)���ꖶ����������f�������˂��������������ͻ�������x�������ں������汾Դ�����½̻��cŮ�ԙ�(qu��n)���������˂������ȻҎ(gu��)�ɵ�������Ҳ�w�F(xi��n)�˵���“�ꖺͺ�”�������^��

�������ģ�����ĸ�������Ļ��е����g��ĸ���γ������A����“ĸ�Գ��”�Ļ�B(t��i)�ӱ���“��ĸ”֮���[����“ʼ��ĸ”��ԭʼ�⺭������ɴ����c����ĸ���P(gu��n)����Ԓ���������Ļ��YԴ�������g�����څR���ڽ̌���֮�����c������ͬ�������@һ�r�ڵ�����ĸ����������l(f��)�����^��ķֻ�������ĸ�������������ڽ̌����еõ���ǰ���������Ķ��γ������P(gu��n)����ĸ�µ������c�������ڡ��o�����`����ĸ�����������ؽ�ĸ�ԡ�����ĸ���پ����潛(j��ng)���Ȍ�����������ĸ���f�����@�ĵ�������ɫ�����������g�ڰ�����ĸ�@λǧ��������������e���p�ص����`�������g�ڽ��Еr��������ĸ�������Mһ���������˸�������С�f�_ʼ������ĸ����“���g�ʺ�”�����ɞ����g������һλ��ĸ���Ů�����r�r�����g��¶����ĸһ����P(gu��n)�����@�������ԁ�����ĸ������@��������������Փ�����������y�ó�������ĸ��ĸ�Գ�ݲ��dž�һ�S�ȵ�“����Ȑ�”������ĸϵ����cԭʼĸ����z���������е�ĸ�����(g��u)�����g�����е�ĸ���P(gu��n)�����Ļ���̖�е�ĸ���[�������Ļ�ҕ���е�ĸ�������������ĽY(ji��)����ͬ�rҲ�ܵ��r(n��ng)����(j��ng)������҂������ڽ��Ļ���Ӱ����������A���������^�������^�������wϵ����Ҫ֧����Ҳ�����A�����Ը��еĜ����c�g�Ե�����ӡ�C���䌦�����������c���C����������F(xi��n)������ľ���(g��u)����

�����������Ƽ��ɣ�����ĸ�Ļ��ă�(n��i)�����|(zh��)

��������ĸ�Ļ���һ�N��ֲ���Ї��Ŵ����ڽ��������Ļ����y(t��ng)���ڎ�ǧ��Ěvʷ�e�������γ�����“ĸ�ۡ���ƽ���L�����F�A”����ĵ������Ļ������w��Ԓ���ڽ������ȶ������������|(zh��)�������A��������������Ȼ����(qu��n)���c�������܌W(xu��)�����_�������Ї��Ļ����ݲ����Ҋ�C��Ҳ���d�������Խ�ԃrֵ�����������������A�����Ļ��z�a(ch��n)����Ҫ�M�ɲ��֡�

������һ��ĸ�۱���--ʼ�K؞�����������P(gu��n)���c���۾���ĘO��ԏጡ�����ĸ�������A�����ИO��ĸ��������Ů������������Ԓ�c�����wϵ�У�����“����֮ĸ”�����չ�F(xi��n)��Ů�����еĴ����c���g�����ƹܵ�“���”�������������������o���nˎ�������Ӽ{����Ů�Ȃ��f���f��ĸ�H����Ů�ľ��H֮���������̵伮��“ĸ�B(y��ng)ȺƷ”���ܸ���ĸ�����A�����B(y��ng)�f��������������@�Nĸ�����|(zh��)���H�w�F(xi��n)����Ԓ���������������������g�������`——�҇��_��ʡ�ű��Q���“ĸ��”���I����ף�\���ܴ��tͨ�^�R��������O����������ƽ�����Q���“����”��“�σ���”����?sh��)،��L݅����Q�������������ĸ�Ա��o�ľ�����ه���ڮ������������ĸ�Ļ�չ�F(xi��n)�����ؕr���rֵ���������Ϲ�Ů���I(l��ng)�����������F(xi��n)���Ԅeƽ���ṩ“��?c��)Ტ�?rdquo;�ĵ䷶���䲩��ĸ�۾�����ɞ�ɰ�ͬ����ͬ���Ļ������Ї��_��ʡ��(sh��)ǧ�Ҍm�R���m(x��)����ɽ����ĸ��R��ʥ��ӡ�C��ĸ���Ļ���Խ�������������

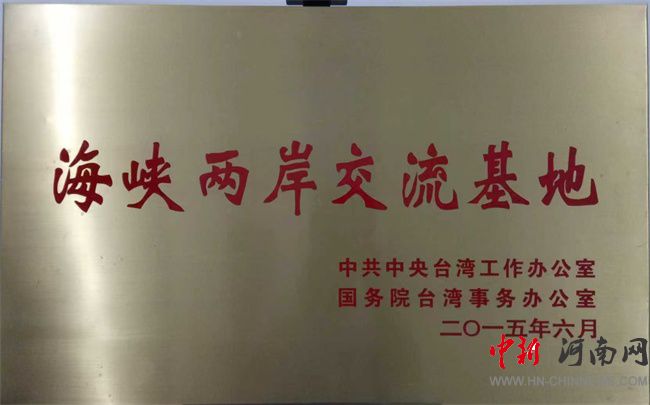

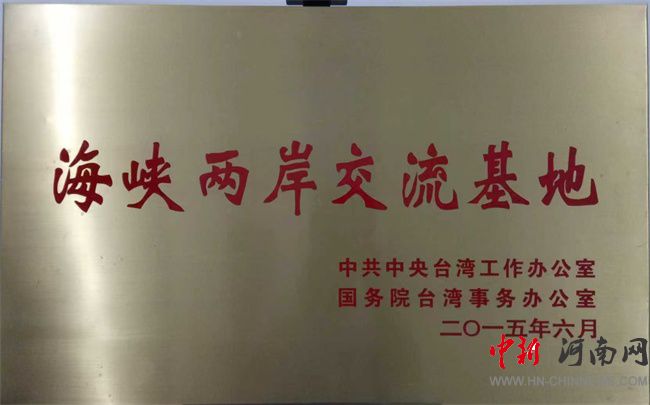

������������ƽ����--ʼ�K�Sϵ��������������彻�ڵľ���~��������ĸ�����A����ʷ��ʼ�K��������ƽʹ�ߵĽ�ɫ�����Ϲŕr��������ĸ�����S�ۑ�(zh��n)��������۫I����h(hu��n)������D����˴�ۡ�����襕��������·�����������ˮ�ȵ�������������Ѳ��ˮ�����c����ĸ“���،���”ʼ����ԭ������ͨ�^��������U�ȶY�x�c������Ⱥ������ƽ�������h����ڛܴ���ɽ����������������ĸ�����{��������wϵ����־���r(n��ng)�������c�����Ļ����]ɽ�ŵ��ϵ���Ȼ��b������Ů��������w�Ľ�������ɹ�������w��Ԫ���ɹٷ�����������ĸ�m��ʷ������ӡ�C���䳬Խ��������Ļ����������ڮ���������ĸ�������H���_��ʡ��(n��i)�����硢�̽����Ļ��缰���g��ͬ�������A�Ļ�������Ҳ��(li��n)�Ӻ��{�ɰ��������A�ˌ�����Դ����Ҫ�Ļ���Ƭ���@�N�Թ�ͬ�����Sϵ���Ļ���Ѫ�}�Jͬ���ڃɰ����g�����Խ�f��ɽˮ�������И������������ĸ�Ļ������x���µĕr����(n��i)������“�ͺϹ���”�����������“һ��һ·”���Ľ����������S��“һ��һ·”����(g��u)�����Ȍ��`���������_�l(f��)��(zh��n)�Ե����M���阋(g��u)��������\��ͬ�w�ṩ���϶��r��ľ����YԴ��

�������������F�L��—ʼ�K��Ⱦ�����A���匦�����������������ĸ�Ļ��Թű�������˂����Ҹ��������������Ԓ������ĸ�ƹܵĬ��������ǧ��һ����ʳ֮���L���������@һ����������“���ҫI��”�����ׂ��y(t��ng)�������������Ցc���c�����R�۵ı�YƷ�������n������ˎ���H���`�Ă��f�����������L�����A�鳬Խ�����ľ��������������g���`�����ܴ�����ĸ�R����“˩���i”“˩�t”��(x��)�ף��ű���������Ը���i����ϵ�ڌm�^�Ř�����ֱ�ϵһ�μt�����I���������լƽ�����˶��d���������Ҹ����_��ʡ�ű��tͨ�^“��ĸˎ��”��(x��)���������t(y��)ˎ���c���������Y(ji��)�����γɪ��صĽ����Ļ����ڬF(xi��n)�����������ĸ�Ļ��ļ����(n��i)�������x���µĻ�������(j��)�y(t��ng)Ӌ��ÿ���ڛܴ�����ĸ�R�����g���������_����ȫ�����ص��οͳ�5�f�˴�������70%���c�����_��ʾ�Ǟ��������L�����ط������t현��ھ�“����ĸ�B(y��ng)���Ļ�”�Ƅ����t(y��)ˎ�a(ch��n)�I(y��)�l(f��)չ���_�l(f��)��������ʯˎ�����B(y��ng)����ʳ��20��N�Ą�(chu��ng)�a(ch��n)Ʒ�����Ӆ^(q��)��(j��ng)����ͬ�r�����Ļ��z�a(ch��n)���@�N�����������D(zhu��n)����F(xi��n)���������Ļ���(chu��ng)���������m(x��)��“���ۿ���”�����弯�wӛ����Ҳ�阋(g��u)�������Ї��ṩ�˂��y(t��ng)�ǻ��c�F(xi��n)�����`���������ӷ�����

�������ģ��F�A�H��—ʼ�K���d���˂������ƹ��ڵ��������������ĸ�Ļ��Թű������A������“�F�A”�c“���C”��������̖����Ԓ������ĸ���ֵĬ��������Ⱥ�ɮ�������Ʒ��ҵĈ��������H���������F�A�ĵ䷶�������������g������¡�����F�ەr����“����ĸ�F�A�”�����ׂ��y(t��ng)���ڿ�������У��@�N���C���|(zh��)�Ȟ��@�����ڹŴ�������������������ĸ�mӛ�����d��“·�������Ž���ʿ���[���]���}ԁ����”“�ӌ����C�T�(zh��n)�����س����Լ�������������(j��ng)�ԡ��ᰴ���Է��ʹ���Ĵ��塢Ԫ�����������Tʿ������ʮ�����(j��ng)��������֪��ס�”�����չʾ���^���Ĺ����岻Փ�����F�v�ڴˈF�������]����ĸ��ʢ�r���ڮ������_��ʡ3600�������ĸ�m�R���m(x��)�M���ű��؛ܴ���R��ʥ����ʮ����Ӌ10�f���˴ε�“�纣�F�A”��ʹ������ĸ�Ļ��ɞ�ɰ����g���(li��n)�Y(ji��)���F�A���ڵ���Ҫ�d�w����(j��)�_���W(xu��)���о��@ʾ�����c����ĸ�Ļ���ӵ�Ⱥ�w��“����H�ƶ�”���J֪�ձ�����15%����“�Ͷ���ͬ”�ľ����������������^(q��)������������_���������A�ˌ�����?j��ng)ܴ����]����ĸ���@�N����Ԓ����F(xi��n)���������Ļ���׃�������m(x��)��“����һ��”�Ĺ����ǻ���Ҳ�LjF�A���Ļ�Ԣ��׃�ɬF(xi��n)���������w�F(xi��n)��

�����������ҷ��z������ĸ���Ă����s�m(x��)

������������ĸ�Ļ��İl(f��)����c���Ă��е����ܴ���“����ĸ����”�����У��γ��˼��������R�����������һ�w�������wϵ������2008�걻������Ҽ������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)��䛡��@һ�Ļ����y(t��ng)�ȳ��d�����ĵ����Jͬ��Ҳ�鮔������ṩ���Ļ��~���c�������B(y��ng)��

������һ����ͥʥ�ص��Ļ���̖��չ�F(xi��n)������ĸ����������������ܴ�����ĸ���ĺ����d�w��ʼ�������h������ĸ�m���������2100����vʷ�������“����ĸ����”“������ĸ��һ�m”���Ǻ���(n��i)���ű����J������ĸ��ʥ������ʼ�ڱ����_��Ԫ�꣨��Ԫ968�꣩,ÿ���r(n��ng)�v���¶�ʮ���e�k��ǧ��ŏR������������ʮ��������ĸ�Q���R���e�еĺ��{�ɰ������Ļ�������������Ժ���(n��i)�┵(sh��)�f���l(f��)���c���룬��“ȡʥˮ”“�I���”“�츣��”�ȃxʽ�����L(f��ng)�{(di��o)�������̩�����@�N��“��ͥ”���ݞ�˺��������О����ȅ^(q��)�e����Ԓ�������ֲ�ͬ�ڵ��̿ƃx���γ��������g�l(f��)�M�����ɰ����H���О��������������B(t��i)��

�����������������ڵ����ӈD����չ�F(xi��n)������ĸ�����g�����������ܴ�����ĸ���Ļ����w�F(xi��n)������ӵĶ�Ԫ���_������ĸ�m�R�����H����������������Q(m��o)��������ˇչ�ݵĹ������g��ˮ��Ѳ�Ρ���ǻ��������ʳ��a(ch��n)���������C�������Ŀ�ڹ�(ji��)�c�Џ�(f��)�K�����ӵط���(j��ng)����ͬ�r�������������Ļ��Jͬ�������_��ʡ�͖|�ρ��ȵص��ű��M�F���ܴ��]�棬ͨ�^“������ĸ”“����ĸ��”�ȃxʽ����(g��u)�����Խ���{���Ļ���ͬ�w�����������?sh��)،����y(t��ng)�����c�����ں����Ƴ�“����(ji��)��”“���Ԋ��”“��ĸ��”�B(y��ng)����ʳ�����z�ЌW(xu��)����Ҳ�ժ���Ŀ��ʹ�����������l(f��)���F(xi��n)����������

���������������Ļ����D(zhu��n)���c�l(f��)չ��չ�F(xi��n)������ĸ���ת��صĄ�(chu��ng)�������������A����“ĸ�Գ��”�Ļ�B(t��i)�ӱ�����“�������”�ĺ�����������ط������Ļ�ע���˾�������������?sh��)���ͨ�^����xʽ�����������������ĸ�Ļ���������ȡ�����(d��o)���µărֵ�^�����ճ������������m(x��)���l(xi��ng)������Ă����������֞��r���l(xi��ng)�������ṩ���Ļ��Jͬ��ԴȪ��������“�I�����”“��ȡʥˮ”�Ȃ��y(t��ng)���ɞ鳫��(d��o)�ɳ��m(x��)�l(f��)չ���l(xi��ng)���̲�������(d��o)�˂�ע�ؾGɫ�l(f��)չ�����c���y(t��ng)���B(t��i)��������ӹ��Q���������ܴ�����߀�����˻��ӽ����Ę�����ͨ�^“����ĸ�Ļ�Փ��”“��������ĸ”��ƽ�_���ط��Ե�����ӱ��D(zhu��n)���������Ļ��Ľ����YԴ����ͬ��ĸ����ͬ�����ĵȃxʽ����ʹ�����A�Ļ�“�������”�ľ����(n��i)�˵������@��

��������ĸ�����׃�w���䌍���˂�����������A���һ���ݻ��^�����w�F(xi��n)�ĕr�������c�����r���˂������������Ǻ������S��������׃�γɵ��Ļ���(n��i)�����|(zh��)�������A�Ļ��Г��в�������ĵ�λ�����T���Ļ�Ԫ�صĺ��ģ�Ҳ���Ї����y(t��ng)�Ļ�����Ҫ��̖���v��(j��ng)ǧ��������яĵ������Ļ���̖���A���������A��Ů��еĹ�ͬ�������ˡ�

�������ܴ��h�vʷ�Ļ��n�}�о��M���壩