漢魏洛陽城遺址重大發(fā)現(xiàn)!

2022-06-13 18:18:52 來源:中新河南網(wǎng) 責(zé)任編輯:于乾坤

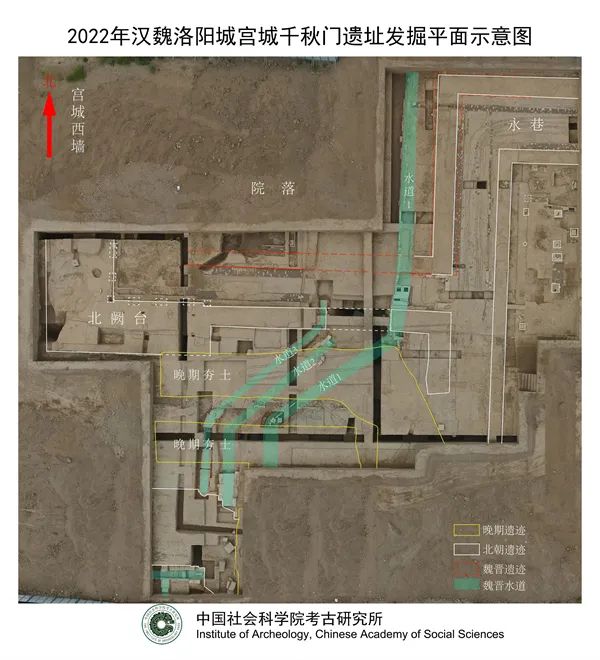

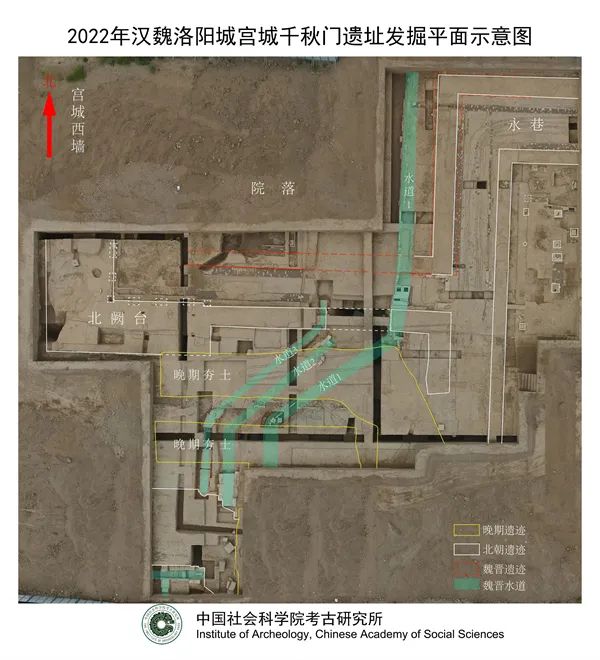

11日,從中國社會科學(xué)院考古研究所洛陽漢魏城隊(duì)獲悉,近日,該隊(duì)在對漢魏洛陽城遺址宮城區(qū)千秋門門址進(jìn)行考古解剖發(fā)掘時,發(fā)現(xiàn)了豐富的歷史文化遺存。其中,清理出的魏晉時期三條水道遺跡,其規(guī)模巨大、工藝考究,在漢魏洛陽城的發(fā)掘歷史上尚屬首次發(fā)現(xiàn)。

據(jù)介紹,為深化漢魏洛陽城宮城布局研究,結(jié)合國家考古遺址公園的建設(shè)和文化遺產(chǎn)保護(hù)的需要,經(jīng)報(bào)請國家文物局批準(zhǔn),2021年起,中國社會科學(xué)院考古研究所對漢魏洛陽城內(nèi)城閶闔門至建春門大道進(jìn)入宮城的重要節(jié)點(diǎn)——宮城千秋門遺址進(jìn)行了大規(guī)模的考古工作。千秋門遺址系漢魏洛陽城北魏宮城西墻從南至北的第三座門址,同時也是東西橫貫宮城的永巷的西側(cè)入口。

2022年春,考古人員在對千秋門門址進(jìn)行的考古解剖發(fā)掘中,發(fā)現(xiàn)了漢代、魏晉、北魏時期磚砌、石砌水道遺跡。這些遺跡屬于漢魏時期向?qū)m城內(nèi)引水和向?qū)m城內(nèi)排水的城市水利系統(tǒng)的重要組成部分。其中發(fā)現(xiàn)的不晚于漢代的大型磚砌拱券式水道,由內(nèi)外兩重砌磚構(gòu)成,內(nèi)寬1.2米,不僅結(jié)構(gòu)完整、規(guī)模巨大,而且也是漢魏洛陽城早期建筑遺跡的重要發(fā)現(xiàn)。

其中,魏晉時期向?qū)m城內(nèi)引水的三條水道均為石砌。中國社會科學(xué)院考古研究所洛陽漢魏城隊(duì)副隊(duì)長郭曉濤說,雖然三條水道底部高程、規(guī)模、砌筑形式略有差別,但三條水道均為從西南向東北并排走向,且時代相同,顯然是經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃建造的。結(jié)合三條水道所處的位置和大致走向分析,可以確定這些水道系從宮城外向?qū)m城北部引水的渠道,或與宮城北部西游園等園林景觀引水有關(guān)。如此規(guī)模巨大、加工細(xì)致的水利設(shè)施,在漢魏洛陽城的發(fā)掘歷史上尚屬首次發(fā)現(xiàn)。

此外,區(qū)域內(nèi)還發(fā)現(xiàn)有魏晉時期從宮城內(nèi)向?qū)m城外排水的磚砌拱券式水道等。“這一整套水利設(shè)施集中反映了魏晉時期水利工程的成熟技藝,以及當(dāng)時都城對水資源環(huán)境的規(guī)劃、改造和利用的認(rèn)知水平。從漢代水道、魏晉水道、北魏水道均在此處分布的情況綜合分析,千秋門區(qū)域是漢魏洛陽城宮城的歷代延續(xù)、不斷重建的水利樞紐。”郭曉濤說。

酈道元《水經(jīng)注》谷水條記載:“渠水又東歷故金市南,直千秋門,古宮門也。又枝流入石逗伏流,注靈芝九龍池。魏太和中,皇都遷洛陽,經(jīng)構(gòu)宮極,修理街渠,務(wù)窮隱,發(fā)石視之,曾無毀壞。又石工細(xì)密,非今之所擬,亦奇為精至也,遂因用之。”此次千秋門的發(fā)掘所獲認(rèn)識,均與文獻(xiàn)記載相吻合。由此基本確認(rèn),千秋門發(fā)掘所獲魏晉時期水道遺跡,應(yīng)是從宮城外陽渠引水入城后,通過石逗伏流的形式,向北注入宮城北側(cè)西游園靈芝池和九龍池內(nèi),屬于魏晉洛陽城宮城內(nèi)園林景觀引水工程的一部分,此后北魏孝文帝亦對該區(qū)域水利設(shè)施進(jìn)行了再次利用。

郭曉濤表示,皇家園林景觀是中國古代都城考古重要的組成部分,此次發(fā)掘進(jìn)一步豐富了漢魏洛陽城宮城考古的內(nèi)涵,為未來探索漢魏洛陽城皇家園林的形制布局研究打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);此外,也為研究漢魏洛陽城城市規(guī)劃中對水資源的利用和水環(huán)境的構(gòu)建提供了重要線索。

洛陽市漢魏故城遺址管理處處長呂勁松表示,漢魏洛陽城遺址作為中國古代都城遺址的重要典范之一,是不可替代的寶貴大遺址。接下來,中國社會科學(xué)院考古研究所洛陽漢魏城隊(duì)和洛陽市文物局、漢魏城遺址管理處將密切合作,以漢魏洛陽城博物館的建設(shè)為契機(jī),積極推進(jìn)國家考古遺址公園的深化建設(shè),立足大地、守正創(chuàng)新,努力挖掘文物和文化遺產(chǎn)的多重價值,將漢魏洛陽城遺址所代表的歷史文化底蘊(yùn)傳承下去,讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的“源頭活水”常存長流。(洛陽網(wǎng))